Die aktuelle europäische Entwicklungszusammenarbeit hat eher die eigene Wirtschaftsförderung im Auge als lebenswerte Zustände in afrikanischen Ländern zu ermöglichen. So lautet die Bilanz der Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung Baden-Württemberg zur Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika.

EU zerstört lokale Märkte

„Entwicklungszusammenarbeit bedeutet Handelsbeziehungen ‚auf Augenhöhe‘. Das ist mit der Agrarpolitik der EU jedoch nicht möglich“, sagte Irene Knoke vom Südwind-Institut. Eigentlich müssten die Interessen der Partnerländer als gleichwertig anerkannt werden, um so eine nachhaltige Entwicklung zu ermöglichen. Doch die Agrarsubventionen der EU führten zur Überschwemmung der afrikanischen Märkte. „Die Politik ist auf Freihandelsabkommen ausgerichtet, die EU-Produkten den Zugang zum afrikanischen Markt öffnet“, erklärte sie. Dies zerstöre die lokale Industrie vor Ort, da Lebensmittel und sonstige Güter billiger aus der EU importiert würden, anstatt sie regional selbst herzustellen. Folgen seien eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und Migrationsbewegungen.

Nachhaltigkeit oft Fehlanzeige

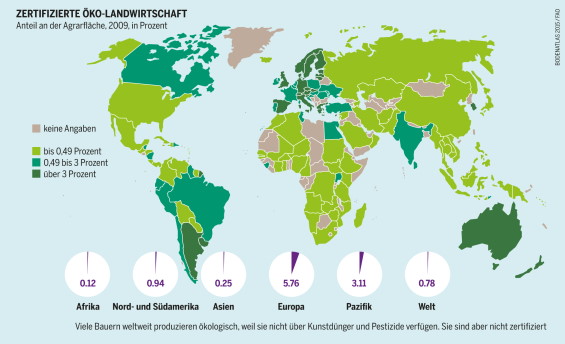

Nachhaltige Maßnahmen beinhalteten die Förderung von biologischer Landwirtschaft und Lieferketten nach Europa, die eine feste Abnahmegarantie festschrieben. Doch der Fokus des „Compact with Africa“-Plans der G20-Staaten sei ein anderer, erläuterte Knoke mit Verweis auf private Investitionen. Zwar gäbe es mit dem afrikanischen Freihandelsabkommen (2021) ein Modell, innerafrikanische Zollschranken abzubauen und so den Handel zu erleichtern. Allerdings hätten die 54 Mitgliedsstaaten mit den unterschiedlichsten Voraussetzungen zu kämpfen. „Die Skala reicht von landwirtschaftlich geprägten Ländern über Staaten, die ihren Reichtum allein auf die Ausbeutung von Mineralien setzen bis hin zu industriell vollentwickelten Mitgliedern“, stellte sie das heterogene Spektrum dar. Doch bestünde hier eine größere Wahrscheinlichkeit von lokalen Wertschöpfungsketten als in den Handelsabkommen mit Europa.

Export und Niedriglohn-Sektor

„Eigentlich bräuchte es eine neue Klima- und Agrarpolitik sowie eine andere Weltwirtschaft“, fasste Eva-Maria Schreiber die notwendigen Veränderungen zusammen. Doch sei die Zusammenarbeit eben stark an privatwirtschaftlichen Interessen ausgerichtet, erläuterte die ehemalige Bundestagsabgeordnete (DIE LINKE). So setze sich das Finanzministerium etwa für die Errichtung von Sonderwirtschaftszonen ein, in denen für zehn Jahre keine Steuern gezahlt werden müssten, wenn Unternehmen ihre dort hergestellten Produkte nach Europa exportierten. Ebenso würde ein vorhandener Niedriglohnsektor und industrielle Landwirtschaft als investitionsfreundlich angesehen, kommentierte sie Dokumente des Wirtschaftsministeriums.

Armut wirft keinen Gewinn ab

Doch gäbe es keinerlei Belege dafür, dass der Privatsektor tatsächlich der „Motor jeder Entwicklungsarbeit“ sei, kritisierte sie das neoliberale Paradigma. Weder sei die postulierte Vervielfachung der eingesetzten Gelder durch die Privatwirtschaft eingetreten, noch deckten sich unternehmerische Interessen mit entwicklungspolitischen Zielen. „Mit den Ärmsten der Armen kann man keine Geschäfte machen“, sagte das einstige Ausschussmitglied Ausschussmitglied für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Aus Sicht der Firmen könnten Umweltstandards und Menschenrechtskonventionen vielmehr als Investitionshemmnisse angesehen werden, gab sie zu bedenken.

Dass von Europa angestrebte Freihandelsabkommen den Partnerländern schadeten, sei darüber hinaus empirisch nachgewiesen. Eine im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung durchgeführte Studie der österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung wies dies am Beispiel Tunesien nach. „Als Folge des Abkommens droht dem Land ein Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,52 Prozent sowie wachsende Schulden wegen fehlender Zoll- und Steuereinnahmen“, fasste Schreiber das Ergebnis zusammen.

Grenzzäune statt Arbeitsplätze

Statt gleichberechtigter Förderung lägen die Interessen der EU jedoch woanders. „Der EU-Treuhandfond für Afrika stellt vier Milliarden Euro zur ‚Fluchtursachenbekämpfung‘ bereit“, erläuterte sie. Dies beinhalte den Ausbau innerafrikanischer Grenzen, die Ertüchtigung der dortigen Militär- und Polizeikräfte sowie Zusammenarbeit mit autoritären Regimen wie dem ägyptischen Präsidenten und Feldmarschall Abd al-Fattah as-Sisi. „Hier werden Flüchtlingsströme blockiert, nicht die Lebensverhältnisse in den Fluchtländern verbessert“, kritisierte sie. Ähnlich sei es mit den sogenannten „Migrationspartnerschaften“ der EU, bei denen die afrikanischen Länder bei der Rückführung von Flüchtlingen kooperieren müssten.

Schuldenschnitt – auch von Investmentfonds

Dem stellte Schreiber das Modell der Budget-Hilfe entgegen. Dabei bekämen Staaten finanzielle Mittel, um notwendige Anschaffungen zu tätigen, erläuterte sie. Es müsse transparent nachgewiesen werden, für welche Bereiche – etwa in der Bildung oder dem Gesundheitssektor – die Ausgaben nötig seien. Diese Rechtfertigung erfolge sowohl gegenüber dem eigenen Parlament als auch der Regierung des Geberlandes. „So werden eigene Verwaltungsstrukturen und Fachwissen in den jeweiligen Bereichen aufgebaut“, nannte sie Vorteile des Systems. Die Menschen vor Ort wüssten schließlich besser, was notwendig sei als Beamte in einem Berliner Ministerium.

Für hochverschuldete Länder forderte Schreiber auch ein mulitlaterales Staatsinsolvenz-Verfahren. Ein bilateraler Schuldenerlass, etwa seitens Deutschland, führe zwar dazu, dass die Gelder nicht mehr an die Bundesrepublik zurückgezahlt werden müssten. Private Gläubiger, wie etwa BlackRock oder andere Investmentfonds, seien davon jedoch nicht betroffen und könnten auf die Rückzahlung ihrer Mittel beharren.

Weiterführende Links:

- RLS BaWü (21.7.2021): Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika im Jahr 2021 – https://www.youtube.com/watch?v=oYS-80KrY-k

- Pelz, Daniel (18.11.2019): Compact with Africa: Wenig Begeisterung über den „Merkel-Plan“ – https://www.dw.com/de/compact-with-africa-wenig-begeisterung-%C3%BCber-den-merkel-plan/a-51255658

- Südwind. Institut für Ökonomie und Ökumene: https://suedwind-institut.de/startseite.html

- Gemeinsam für Afrika: Weltweit größtes Freihandelsabkommen in Afrika – https://www.gemeinsam-fuer-afrika.de/weltweit-groesstes-freihandelsabkommen-in-afrika/